あれは確か、十歳の誕生日から四日経った日のこと。

好奇心の盛りにいた自分は、領主の娘という深窓の令嬢みたいなお淑やかさなど捨て去って海辺を駆け回っていた。

同年代の友人はいない。街を統治する人間の子供というのは、往々にして一人遊びが得意になるものだ。仕事が忙しい父にかまってもらうわけにもいかず、その日も、普段と変わらず愛犬と海辺を遊んでいた。

「……?」

波音に混ざって、どこからか、旋律が一騎の耳に届いた。聞いたことのない音色だ。寂しげでいて、どことなく甘さを伴った音色。

傍らの愛犬、ザインが鼻をひくひくと動かして、こっちだとひと吠えするのに頷く。ザインが大丈夫だと判断したなら、きっと危険なことは無い。この犬はとても優秀で、一人でいることの多い一騎の遊び相手だけでなく護衛も兼ねているのだから。

海岸線を歩いて、海に突き出た岬の近くまでやってくる。屋敷からは遠いけれど、一騎の秘密基地がある場所だ。

「ザイン、どこまで行くんだ」

ザインと歩いていくうちに、音色は少しずつ薄くなっていた。

青い海を照らす太陽が中天に昇る。さすがに昼までに一度戻らないと、父が心配してしまう。あまり遠くに行くのは気が引けた。

「ザイン、ちょっと……っ!」

そろそろ戻ろう、と言いかけたところで、岩場を越えた先、ちょうど岸壁の影となっている砂浜に、人が倒れていた。

一目で気を失っているとわかり、慌てて近くまで駆け寄る。

「だ、大丈夫ですか……!?」

上半身を引っ張り上げ、砂浜に仰向けに横たえる。服装は、貴族や市民のものとは違うようだ。民族衣装だろうか、所々に羽根のついた飾りを纏っていて、色素の薄い髪の色が外国の人間のようにも見せた。

少年か少女か、背格好だけでは判断がつかなかったが、スカートを履いていないので女の子ではない、と思う。

頬や手足を触ってみると、とても冷たい。人は体温が下がると身体が動かなくなって、そのまま死んでしまうこともあるのだと家庭教師が言っていた。

知らない人とはいえ、そのままにしておくことはできない。

腕を肩に回して身体を持ち上げる。水を含んだ服は重かったが、背格好がたいして変わらないことが幸いした。

なんとか秘密基地まで運び終え、床に横たえる。秘密基地は、削られた岩肌が自然に空洞を作った、云わば天然の洞窟だ。布も飲み水も無いけれど、風避けくらいにはなる。

運び終えた安心で、一騎も大きく息をついた。気を失った人間が、こんなに重いなんて知らなかった。

手の届かない位置から改めて彼の顔をまじまじと観察する。ザインも見知らぬ人間に興味があるのか、くんくんと彼の匂いを嗅ぐと、そのまま彼の横にぴたりと座り込んだ。

びっくりして目を丸くする。

ザインは一騎の優秀な護衛で、屋敷の人間にもそうそう懐かない。不服な命令ならば父の言う事すら聞かないのに、言葉を交わしたこともない人間の隣に寄り添うなんて。

おそるおそる、彼に近付く。

ザインが気を許している、それだけでも一騎の警戒は薄れていた。

「……きれい」

よく見ると、彼は思わずそう呟いてしまうほど綺麗な顔立ちをしていた。

伏せられた瞼から伸びる長い睫毛。色素の薄い唇と、髪の色。人形でもこんなにすっきりした目鼻立ちをしていないのではないだろうか。

一騎のまわりは、黒髪や茶髪がとても多い。唯一金色の髪をしている幼馴染が一人いるが、その子は外国の血筋だ。

服装は、羽根の他にも色とりどりの紐を編んだ装飾や、お世辞にも質が良いとは言えない生地のズボンとシャツ。所々破けているが、補修された跡はない。

そういえば、なぜ彼は海岸に打ち上げられていたのだろうか。幸い海水は飲んでいないようだから、そう遠くから流された訳では無いのだろう。もしくは、自力でここまで辿りついて気を失ったのか。

本人に聞かなければわからないことだらけだ。屋敷に一度戻って、何か飲み物と、食べ物でも持ってこられるだろうか。

ザインには彼を見張っていてもらうとして、必要そうな物を思い浮かべる。

すると、突然ザインが立ち上がって彼の顔を舐め始めた。服の端を加え、一騎に何か訴えてくる。

どうしたのか、と手を伸ばし、彼の手に触れた。ひどく冷たくて、真冬のアイスクリームみたいだ。二度目の驚きと同時に、ザインが言わんとしていることを悟る。

濡れた服は体温を下げる。寒くなるとどうなるか。風邪を引くのだ。

「脱がしても……いいよな」

緊急事態だ。幸い、一騎が着ている服は秋口にしては厚めの長袖。水浸しの薄い半袖一枚よりは幾分かマシのはずだ。

シャツを脱がすと、思ったより引き締まった身体が目に入って頬が熱くなる。しかたがない、異性の裸を見るのなんて初めてなのだ。

急いで自分の上着を着せて、前を閉めた。シャツは絞って水気をきり、岩肌にかけておく。乾くことは無さそうだが、この際贅沢は言っていられない。

「ザイン、俺は昼食を取りに屋敷に戻るから、この子に付いててもらっても良いか?」

ワン、と従順な返事に頭を撫でてやる。まるで彼に体温を分け与えるように隣に寝そべって丸くなる姿に、本当に彼のことが気に入ったのだなぁと感心した。

ザインが心を許しているから、悪いヤツじゃない。

そう確信し、まずは自分とザインのお昼、あと彼が起きたら食べられそうなものと、できれば暖かい服を持ってこよう。

決めて、一騎は立ち上がった。

屋敷に戻り、昼食の用意をしてくれていた料理長に外でも食べれるようにと包んでもらった。サンドイッチとスープだったのはラッキーだ。

上着をどうしたのか使用人に聞かれたが、遊んでいたら熱くなって脱いだまま忘れたと返したらあっさり納得してくれた。

こんな嘘をつくのは初めてだったので少しばかり罪悪感はあるが、やむをえない。部屋から代わりの上着を見繕って、籠に昼食とハンカチ、部屋で淹れた生姜紅茶を詰める。生姜は身体を温めてくれる食材だから、暖をとるには悪くないと思う。

父は仕事で忙しくて、基本的には放任主義だ。使用人たちは、気を付けて、といつものように送り出してくれる。この時ばかりは、父の教育方針に感謝した。

誰に見咎められるでもなく、重い荷物を手に再び秘密基地に戻ってきたが、彼はまだ目覚めてはいなかった。

「ありがと、ザイン」

ザインの分の昼食を広げて、羽織ってきた上着を彼の下半身にかける。これで、少しは暖かくなるだろうか。

もふもふとしたザインを背凭れにして、一騎も自身の昼食を取り出す。サンドイッチを頬張り、スープも一口。今日の具は、蟹とホワイトクリームのサラダ仕立てだ。美味しい。

もぐもぐと腹を満たしながら、これからどうしようかと考える。

彼が目覚めてくれれば良いが、熱が出たら一騎一人の手には負えない。使用人にお願いして介抱してもらうしかないのだろうけれど、どうも彼を他人の目に晒すのは憚られた。

海で溺れた子供なら親を探すが、彼はそれとも少し違うようだ。服装や雰囲気が一騎の知る誰とも異なっていて、少なくとも貴族ではないことは伺い知れた。話に聞く、海の上で生活をしているという一族だろうか。なんにせよ、このまま一騎とザインだけの秘密にすべきだと直感が告げている。

「……うっ、く……」

サンドイッチを二つほど食べ終えたところで、傍らから呻き声があがった。うっすらと目が開いて、あたりを見渡す。

「あ、起きた」

「……!?」

がばりと身体を起こし、一騎を視界に入れた彼は流れるような動作で腰から何かを抜いた。

きらりと光るそれは、腕くらいの長さはありそうな剣だ。明らかに警戒心をもってこちらを睨んでくる様に、慌てて手を横に振る。

「ちょっ……」

「何者だ」

「そ、そんなもの危ないだろ!」

刃物を人に突きつけるなんて、とんだ危険人物だ。ザインが気を許したから大丈夫だと思ったのに。

「お、お前倒れてたから!運んだんだよ!」

「……」

一騎をじっと見つめて何かを探るようにしていたが、やがて短刀をゆっくりと下ろし鞘にしまう。

周囲を観察し、服が違うことに気付いたのかパンパンと手で叩いた。

「……これは」

「俺の服……お前の、濡れてたから。風邪ひいたら、まずいかと思って」

声の感じからするに、やはり少年のようだ。

少年はもう一度一騎を見遣って、ぽつりと「女性か」と呟く。口調や髪型からよく男と間違えられるのだが、さすがに女性ものの上着で判断がついたのだろう。

残りのサンドイッチを腹の中に収めていると、突然少年が大きな声をあげた。

「お前っ……」

「どうかしたか?」

「どうした、じゃない!僕に渡しておいて、自分の上着は無いのか!?」

「へ……」

足元に掛けていた上着を、ばさりと押し返される。

「大丈夫だよ、寒くないし。濡れてるお前の方が風邪引くかもしれないだろ」

「僕は大丈夫だ」

「大丈夫じゃないって。ほら」

上着と一緒にポットを差し出す。不信感をいっぱいにした瞳で、一騎を睨んだ。

「これはなんだ」

「生姜紅茶。身体温めるのに良いかと思って」

彼は、ポットと一騎を交互に見つめた後、ゆっくりと蓋を開けた。なんだか、警戒心が強い子犬みたいだ。いや、子猫でもいいかもしれない。

本人に聞かれたら怒られそうなことを考えながら、匂いを嗅いでいる彼の次の行動を待つ。

「……何が希望だ」

「きぼう? なんの?」

「……施しに対価は当然だろう」

施し。対価。難しいことを言う子だ。家庭教師から成績は悪くないと褒められている一騎ではあるが、少年の言葉はどうも遠まわしなのか意味が掴みづらい。

「えっと……別に、なにもいらないよ。それ、口に合わなかったらスープもあるから」

「……いや、いい。紅茶は嫌いじゃない」

「そっか。良かった」

納得してくれたらしく、こくこくと飲み始める。やっぱり子猫だ。

ザインはまだ少年の隣に丸くなっていて、まるで離れたくないと言わんばかりに擦り寄っている。彼の手が自然とザインの頭を撫で、ふわふわで真っ白の毛を細い指が梳いた。ここまでザインが気を許すとは、この子はいったい何者なのだろう。

「美味しかった、ごちそうさま」

「あ、うん……!」

空になったポットを受け取る。ほっとして肩の力が抜けると、少年の眉間が皺を作った。

どうしたのだろう、もしかして怪我でも、と手を伸ばしたら、彼に届く前に手首を掴まれる。

細まった双眸は綺麗な灰色をしていた。見たことが無い色だ。やはりこのあたりに住んでいるのではないのだろう。

掴んだままの手が徐々に力を強くして、さすがに痛みが走る。離して、と伝えたいのに彼の綺麗な瞳に吸い込まれて閉じ込められてしまったように身体が動かない。

時が止まった、そんな感じだった。ゆっくりと近付いてくる彼が視界いっぱいになりそうなところで、ザインの鳴き声に、はっと意識が鮮明になる。

彼も目を丸くして、慌てた様子で一騎から離れた。

「すまない……!」

「う、ううん。あの……どうして、こんなとこに……?」

「……乗っていた船から、落ちたところまでは覚えている……ここは?」

「竜宮島。わかるか?」

「たつみや……ああ、聞いたことがある」

どうやら記憶ははっきりしているようだ。乗っていた船、ということは、やはりどこかの国の子なのだろう。ならば、父に言ってその船を探してもらった方が良いかもしれない。

「俺の父さん、島の偉い人なんだ。乗ってた船を探せると思う」

「大丈夫だよ。たぶん、僕がここに流れ着いた事を既に仲間達は知っている」

なかま、と呟くと少年は「しまった」という顔をした。また眉間に皺が寄る。癖なのだろうか、美人が台無しだ。

「へぇ、そっか。じゃあ、ここで待ってれば迎えに来てくれるんだな」

あえて触れない方が良いのは、なんとなく感じられたので努めて気にしないことにする。人には、あまり深入りしない方が良いこともあるのだと知っている。父を見ていると、そう思うのだ。

「……聞かないのか。僕が何者か」

うーん、と首を捻ってみるが、答えは決まっていた。

「聞かないよ。ザインが悪い人じゃないって教えてくれたし、優しいんだなって思うから」

「優しい? 僕がか?」

「うん、だって」

それ、とポットを指す。

「美味しかったって言ってくれた」

そう言うと、彼はしばらくして笑い出した。おかしすぎるのを堪えられなくなったような、湧き出る笑い方だ。

やっと年相応な面を見ることができてほっとする反面、そんなに笑わなくて良いのではないだろうかと釈然としない気持ちになる。面白くなくてそっぽを向くと、笑いを噛み殺した彼が「お前は随分とお人好しだ」と眉を下げた。

「ありがとう、助かった」

「……ん、どういたしまして」

少年から少しずつ警戒の膜が剥がれていくのを感じて、一騎も自然と笑みを浮かべた。

同年代の友達はいたけれど、大人のしがらみや家のしがらみに縛られて気安く話ができるような間柄ではない。

けれど彼は、そんな煩わしいことなんて何も考えずに、ただ感情のままに話ができる。見ず知らずの子であるはずなのに、彼といるのは胸に明かりが灯ったみたいに嬉しくなる。

心地良くて、誰かとの会話を久しぶりに心の底から楽しいと思えた。

「ザインは良い子だな。毛並みも綺麗だし、よく躾られている」

「俺の大切な友達。小さい頃から一緒だから、もう兄妹みたいなものなんだ」

な、とザインに語りかけると、フンと鼻を鳴らして誇らしそうに顔を上げた。ぺろりと一騎の頬を一嘗めしている後ろで、尻尾がパタパタと揺れている。

毎日丁寧に梳いている毛並みは白く艶やかで、大型犬に分類されており座ったら目線の高さが同じになる。緑の瞳はまるで大草原を映し込んだような明るさと輝きだ。

ザインを間に挟んで、彼と色々な話をした。

彼が一家で海を旅していること、そのため定住している場所はないこと。

幼い頃からたくさんの国を渡り歩いて暮らしているので、一騎と同じ年齢なのに外国の言葉を三つも話せること。

服装はここから離れた国の民族衣装で、水に濡れてもすぐに乾く丈夫な素材なのだそうだ。確かに、少しでも力を込めて絞ったらすぐに破けてしまう生地でできている一騎の服と比べて、海を漂っても損傷はいくつか。世界には、布一つでもたくさんの種類があるのだろう。

一騎が多くを語ることができないように、彼もまた断片的にしか話をしなかった。竜宮島に関係する人間であることは言ってしまったが、名前だけは名乗るなと幼い頃から教えられていた。お互いに名乗らず、話を続けた。

言葉遣い、仕草、そのどれをとっても、彼は上流階級の人間の優雅さがある。傲慢ではない分、こんな人もいるのだと一騎の目には好ましく映った。

外の世界には、こんなにも素敵な人がいる。

一騎の知らない、たくさんのことを知っている。

少年の語る世界は、憧れと羨望を抱かせてくれる。最初に彼の瞳に吸い込まれたみたいに、彼の声が、表情が、一騎を捕えて離さなくなっていった。

彼は、一騎をどう思っているのだろう。笑顔を見せてくれたということは嫌われてはいないのだろうけれど、冷静で理知的な会話は一騎ばかりに高揚感を与えている気がする。

それでも時間も忘れて話に夢中になり、青い空が滲む赤に色を変えたと気付いた頃には、夕日が地平線と交わる時刻になっていた。

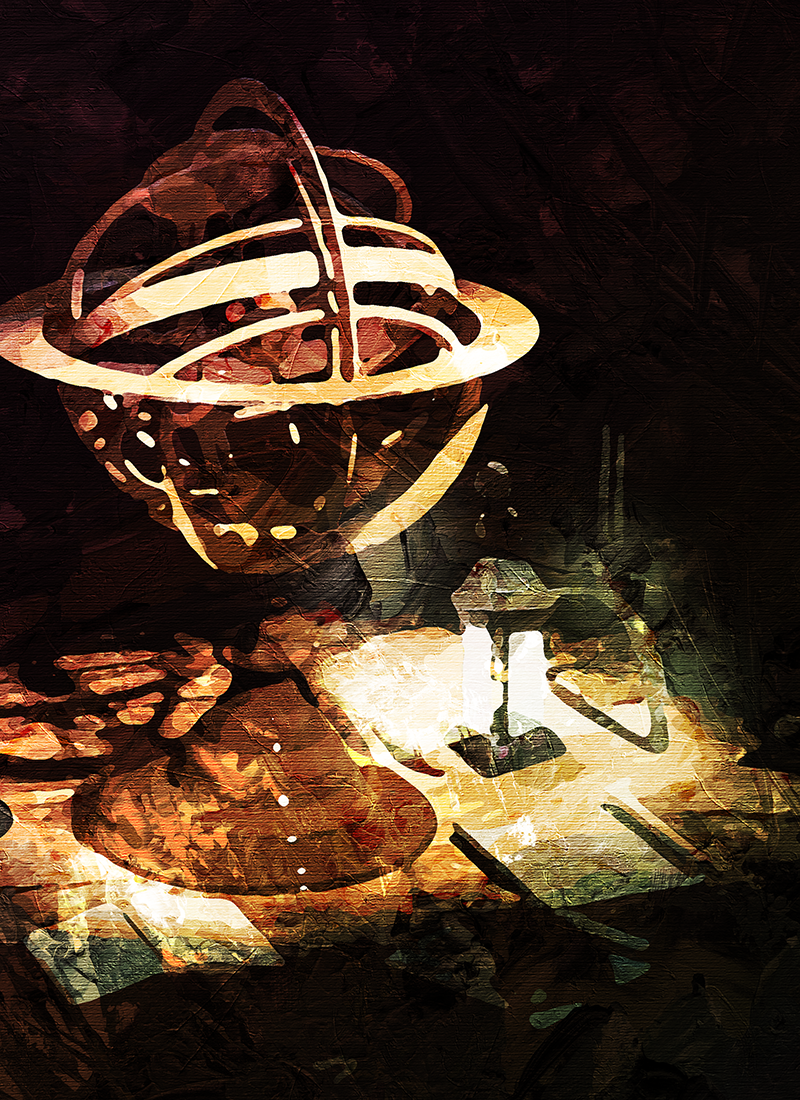

外に出ると、遠くに船らしき物体がゆらゆらと揺れている。見つめる彼の横顔に夕日が差し込んで、影を作っていた。

まるで、絵画を見ているようだった。

「あの船に、僕の家族が乗ってる」

「そっか」

後から知ったことだが、潮流や風の向きでどこに流れ着くかは大体の予想がつくらしい。この時は解らなくて、見つけられたことがお伽噺の魔法なんじゃないかと思った。

「ありがとう、助けてくれて。紅茶も、ごちそうさま」

「うん……」

きっと、彼と会うことはもうない。

名前を知らない彼。名乗らないのは自分で決めたことだけれど、やはり寂しさはあった。不思議な男の子との邂逅は、海の神様が少し遅れてくれた誕生日プレゼントだったのだろう。

寂しさを隠して、笑いかけた。

「楽しかった。こんな風に誰かと話すのは、初めてだったから」

「……そうか」

「いっぱいお話してくれて、ありがとな。元気で」

さよなら、とは言えなかった。ただ、海で暮らす彼がもう家族と離れないようにと願って、帰ろうと思っていた。

「……待って」

その場を立ち去ろうとした時、彼の手が懐から何かを探し当てた。

両手を差し出すように促されて、大人しく従う。

掌の上に、小さなガラスボールが置かれた。青い砂の上に赤い花が咲いていて、光に翳すと中で反射して虹色にもなる。

「綺麗……」

「お守りなんだ。海の神様が、守ってくれるように……あげるよ」

「え、でも、そんな……お守りって大切なもので……!」

「助けてくれた御礼だ。あと、また会えるように」

柔らかな指先が、一騎の頬を撫でる。彼の手が、後ろに回った。両腕で頭を抱え込まれるような体勢になって、突然のことに心臓が激しく鼓動を刻み始める。

顔が近い。耳と耳が触れそうな距離に、ぎゅっと唇を噛んだ。

「はい」

少しして、身体が離れる。胸元に揺れるガラスボールはどうやらペンダントになっていたようで、青い砂に夕日が差し込んでいた。

「あ……」

「気に入ってもらえたら、嬉しい」

「すごく……嬉しい、ありがとう」

「ねえ、もし君が僕のことを覚えていてくれるなら」

彼の手が、今度は一騎の腕に絡んだ。背丈は同じ筈なのに、見下ろされる状態で静かに覆い被さる。

「僕が、君のことを迎えに行くよ。世界に、連れて行ってあげる」

「せかい、に……?」

「うん。だから、良ければ名前を、教えて?」

脳の端から端まで、彼の艶のある声でみるみると溶け飽和していた。名乗ってはいけないと、分かっていても、彼の言葉には引き込まれる魅力があって、逆らうことができない。

ふわふわと宙に浮いた心地で、声はするりと溢れ出た。

「かずき……」

「かずき、かずきっていうんだ……綺麗な響き」

その時の感情を、なんと言葉にすれば良いのか未だに思いつかない。が、感じていたのは確かに幸福だった。

彼に刻み込まれた自分の存在。迎えに行くという一方的な約束。全てが甘美で、一騎の全部が彼を欲した。

激しい欲求が一騎を飲み込む前に、彼はそっと手を離す。残されたガラスボールだけが、縁として留まるのだ。

胸元を握り締め、こくりと頷く。

「待ってて、いい?」

「約束だ。だから、忘れないで。僕のことを」

船が近付いていた。一騎は、今度こそ踵を返して家路を辿る。ザインが隣で、惜しむように小さく鳴き声を上げた。

「ザイン……」

ふわふわの毛並みに顔を埋めて、充分離れたところから海を振り返る。既に船は消えていて、夢だったのかとさえ思う。

けれど、彼がくれた証は、ちゃんと在る。

ペンダントを摘んで、そっと両手で包み込んだ。

一度きりの出会いから十年。

約束は果たされぬまま、一騎は明日、結婚する。